von Emil Benesch

Nach der Fachtagung des Österreichischen Behindertenrates zum Barrierefreiheitsgesetz fand als Side Event die Preisverleihung zum UNIKATE Ideenwettbewerb statt. Schüler*innen und Studierende präsentierten neue assistive Technologien – entwickelt auf Wunsch von Menschen mit Behinderungen und entwickelt gemeinsam mit Menschen mit Behinderungen.

Zur Eröffnung der Abendveranstaltung lud die Moderatorin Marlene Krubner den Sprecher der UNIQA Privatstiftung Filip Kisiel und Rudolf Kravanja/Vizepräsident des ÖBR auf die Bühne. Filip Kisiel berichtet wie auch aufgrund persönlicher Erfahrungen die Wahrnehmung von Barrierefreiheit und einem Leben mit Behinderungen sich immer weiter fortentwickelt. Rudolf Kravanja seinerseits bedankt sich bei der UNIQA für die Finanzierung des UNIKATE Ideenwettbewerbs und streicht die Bedeutung der Entwicklung assistiver Technologien für die Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen hervor.

alle Türen gehen zu, eine auf

Im Anschluss daran spricht Susanne Buchner-Sabathy, Expertin für digitale Barrierefreiheit und Partizipation auf der Bühne vom Verlust ihrer Sehkraft. Sie beschreibt das Gefühl mit den Worten: „Alle Türen gehen zu … und auf einmal geht wieder eine auf. Das war für mich der digitale Raum.“ Gedruckte Texte waren immer wichtig. „Ich konnte mit der Lupe lesen und plötzlich konnte ich das nicht mehr. In dieser Situation habe ich bemerkt, dass ich im digitalen Raum Dinge tun kann, die ich im physischen Raum nicht mehr tun kann.“ Wie Zeitungen im Internet lesen. Dabei sind die Ansprüche an den digitalen Raum für alle gleich. „Wir wollen Informationen finden, entspannt in Webshops schmökern, einen Einkauf in Webshops durch führen ohne hängenzubleiben, ein Zimmer oder Zugticket buchen, ohne uns die Haare raufen zu müssen.“

frühzeitig und so viel wie möglich

Die Voraussetzung für die Nutzung des digitalen Raumes ist, dass auch blinde Menschen Webseiten und Apps problemlos wahrnehmen, bedienen und verstehen können. Für blinde Menschen und Personen mit Sehbehinderungen müssen Webseiten und Apps mit dem Screenreader verwendbar sein. Dieser liest Text und Alternativtexte aus. Entsprechend wichtig ist es, dass Bilder oder Schalter im Webshop mit sinnvollen Alternativtexten versehen werden. Susanne Buchner-Sabathy weist darüber hinaus auf das Mehr-Sinne Prinzip hin: „Ich muss dafür sorgen, dass die Information, die ich übermitteln möchte, über mehr als eine Sinneswahrnehmung wahrgenommen werden kann.“ Die Barrierefreiheit vergleicht Susanne mit Schokolade in einem Schokoladekuchen: „Frühzeitig einarbeiten und so viel wie möglich davon.“

Auf das Interview mit Susanne Buchner-Sabathy folgen die Präsentationen der als UNIKAT ausgezeichneten Technologien.

NIMBUS – barrierefreie Navigation mit Drohnen

Ein Team der HTL Donaustadt arbeitet daran Hindernisse beim Gehen mit einer KI zu erkennen. Statt dazu Sensoren auf Handys und Brillen zu montieren, kommen Drohnen zum Einsatz. „Das erspart das Mitschleppen und Gewicht.“ Es soll das sichere Fortbewegen von A nach B ermöglichen und dabei kostengünstiger sein als ein Assistenzhund. Eine Vorführung der Drohne auf der Bühne entfällt. „Dazu bräuchten wir eine Versicherung. Die haben wir leider nicht“, erklärt ein Teammitglied. Das Publikum im Saal lacht.

Von der Drohne gemachte Bilder werden an eine KI geschickt, die sich im Handy befindet. Das spart Strom für den Betrieb der Drohne. Eine Warnung vor einem Hindernis erfolgt ebenfalls über die Handy App. NIMBUS ermöglicht die Navigation auf einer Route. Dabei wird ein Ziel eingegeben und die Drohne gibt den Weg vor. Auftretende Hindernisse werden akustisch angesagt. Darüber hinaus ermöglicht NIMBUS auch das Gehen ohne Zieleingabe. In diesem freien Modus richtet sich die Drohne an der Person und der eingeschlagenen Gehrichtung aus. Die Aufbewahrung der Drohne erfolgt in einem Koffer. Dieser kann über akustische Anweisungen auf und zu gemacht werden. Der Koffer schützt die Drohne. Im Koffer befindet sich darüber hinaus ein Ersatzakku zum Laden der Drohne.

Das Schülerteam sieht viele mögliche Weiterentwicklungen. So könnte die KI noch präziser werden. Und im Koffer ließen sich induktive Ladeoptionen bereitstellen.

Einige sind ziemlich scharf das auszuprobieren.

Die erste Rückmeldung vom Saalpublikum kommt von Mathias Schmuckerschlag. Er hat das Projekt als Experte schon vor Monaten als sehr interessant bewertet und Empfehlungen gegeben. Die Ausführungen des Teams auf der Bühne haben die Neugierde weiter gesteigert. Er regt User Tests an mit den Worten: „Einige sind ziemlich scharf das auszuprobieren.“

„Boards without Barriers“- barrierefreie Brettspiele

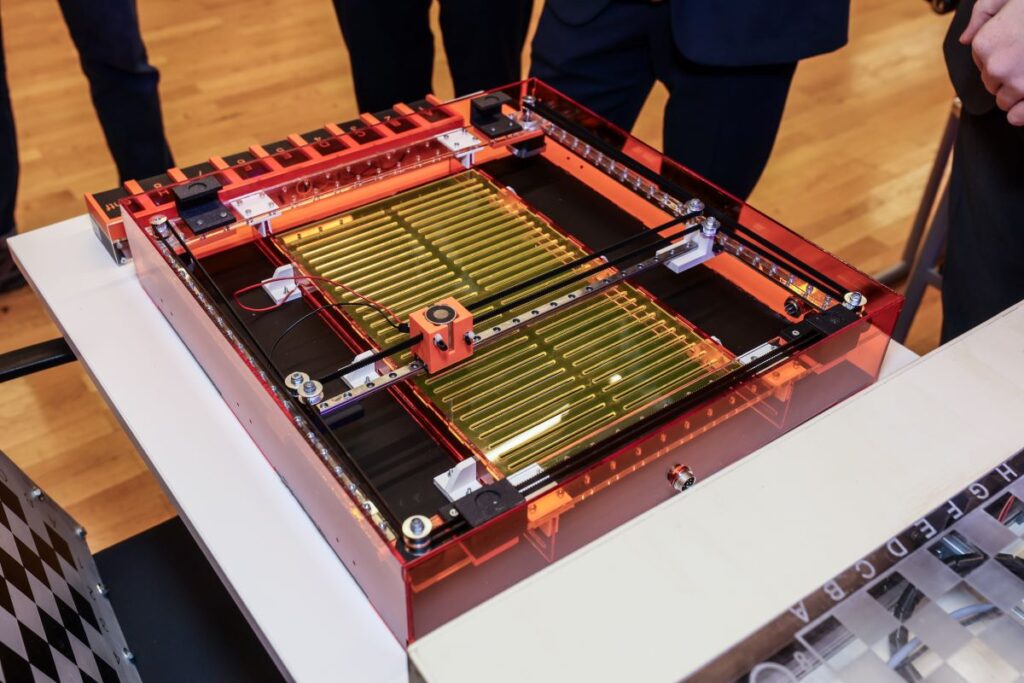

Das Team der HTL Rennweg bekommt schon nach wenigen Sekunden einen wohlverdienten Applaus. Gleich nach den Worten: „Falls wir etwas unvorbereitet wirken, das liegt daran, dass wir heute vorgezogene Matura hatten.“ Dabei kann von unvorbereitet keine Rede sein. Das Schülerteam hat 2 Versionen ihrer Entwicklung auf die Bühne mitgebracht. Das Ziel des Teams war „Inklusion durch Spielspaß erreichen“. Entwickelt wurde für den Vater des präsentierenden Schülers, der im Pflegeheim mit Multipler Sklerose lebt. Der Vater und andere Personen im Pflegeheim können an Aktivitäten wie Bastelstunden und Ausflügen nicht teilnehmen. Die Schüler wollten diesen Menschen barrierefreie Brettspiele bieten. Das Brettspiel-Gerät wurde so gebaut, dass neben Schach noch weitere Brettspiele gespielt werden können. Möglich wird das durch den Austausch von Teilen. Neben dem Spielspaß sollen die barrierefreien Brettspiele soziale Kontakte ermöglichen, das kognitive Training fördern und damit der Erkrankung MS entgegenwirken, sowie zu Selbstständigkeit beitragen.

All jenen, die „Figuren nicht präzise genug anfassen können, um zu spielen“ steht nun ein barrierefreies Eingabegerät zum Bedienen des Brettspiels zur Verfügung. Die Herangehensweise des Teams war „nicht das Zittern zu unterbinden, sondern die Tasteneingabe zu ermöglichen.“ Ein Elektromagnet verschiebt nach Tasteneingabe die Figuren. „Boards without Barriers“ wird als Diplom-Arbeit entwickelt. Es wurde bei der Ars Electronica in Linz ausgestellt und soll künftig als Projekt fortgesetzt und weiterentwickelt werden.

Moderatorin Marlene Krubner zusammenfassend: „Klingt sehr bedeutsam und wertvoll.“

Manuela Lanzinger gratuliert und empfiehlt in ihrer Rückmeldung aus dem Saal mit Ergotherapeut*innen zusammenzuarbeiten. Das Schülerteam dazu: Das haben wir noch vor. Genauso wie User Tests mit weiteren Personen.

Cobot – Assistenzroboter für Handgriffe im Alltag

Über die Initiative Inklusion in Innsbruck wurde der Kontakt zwischen Studierenden der UNI Innsbruck und Menschen mit Behinderungen hergestellt. Im Austausch entstand die Idee als Masterarbeit einen Schmink Roboter zu entwickeln. Die Anforderung war morgens Gegenstände näher zum Gesicht zu bringen, um sie zu erfassen und eigenständig zu verwenden. Als Beitrag zu mehr Selbstständigkeit. Technisch wurde der Wunsch gelöst durch einen Roboterarm, eine modulare Halterungsplattform aus dem 3D Drucker und eine entsprechende Steuerung der Roboter Bewegungen übers Handy.

Ergänzend wurde ein „Focus auf Reproduzierbarkeit gesetzt“, sagt der Entwickler, „weil ich es schön finde, wenn alle, die einen Bedarf haben den Roboter für sich anpassen können.“

Die Verwendung der Technologie in anderen Anwendungsfeldern soll gefördert werden durch Augenmerk auf barrierefreie Interaktion mit dem Roboter und die Programmierbarkeit für neue Objekte. Eine Herausforderung bei der Entwicklung war die erforderliche Präzision im mm Bereich zur sicheren Ablage der Gegenstände zu erreichen.

Steuerung über Spracheingabe ist möglich. Der Roboter kann als Kit nachgekauft werden und nachgebaut werden. Codes dafür befinden sich im open source Github-Repository. Anleitungen zum selber Nachbauen sind als pdf öffentlich zugänglich.

Read Me – das innovative Lesegerät für Alle

Das Team der HTL Rennweg hatte den Anspruch im Rahmen der Diplom Arbeit etwas zu machen, das Menschen hilft. In der Tagesstruktur ITA, für Schülerinnen mit Beeinträchtigungen wurde beim Besuch des Unterrichts erlebt, wie das Lesen der Texte schwerfiel. So entstand die Idee zum Gerät. Es wird auf den Text gestellt. Am Bildschirm wird der vorgelesene Text angezeigt. Es lässt sich mitlesen und das Lesen trainieren. Der Ton wird über Lautsprecher ausgegeben. Das Gerät lässt sich für Gruppenarbeit nutzen oder alleine mit Kopfhörer. Ein Test mit Schülerinnen in der Schule ist noch geplant. Weitere Entwicklungsmöglichkeiten wären Schritte zur Verkleinerung des Gerätes und hin zu Austausch- und Reparierbarkeit. Die technischen Daten werden per open source bereitgestellt werden. Das Team wünscht sich: „Der kostengünstige Nachbau soll ermöglicht werden.“

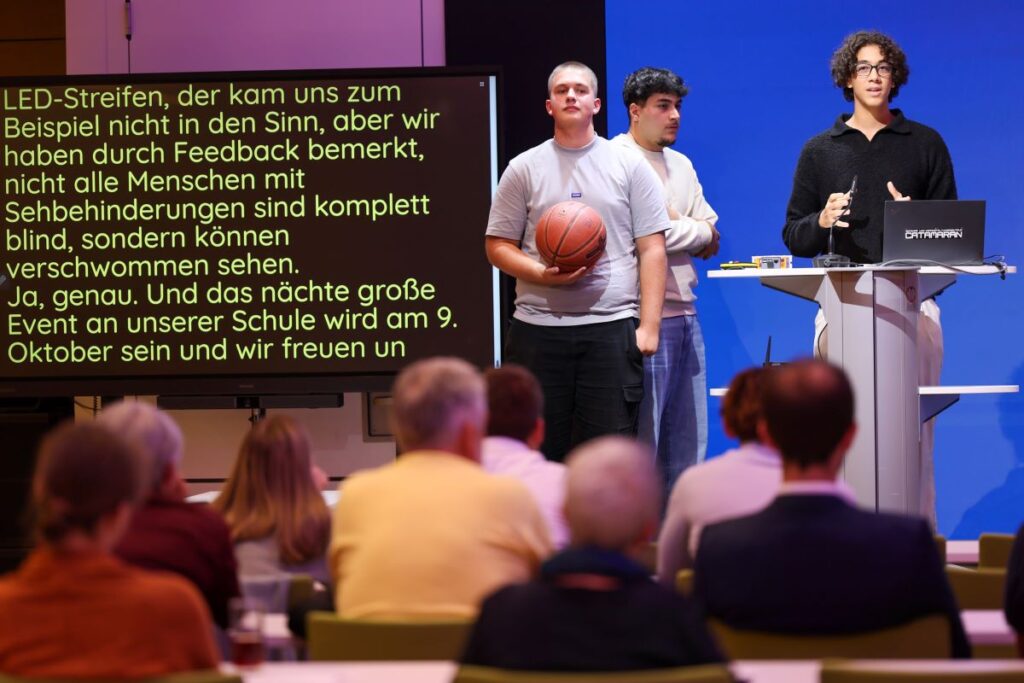

Goalfinder – Basketball Assistenz System für sehbeeinträchtige Personen

Das Team der HTL Leonding bringt einen Basketballkorb mit auf die Bühne. Das Publikum wird eingangs ersucht die Augen zu schließen und danach mitzuteilen wie viele Körbe erzielt wurden. Das Assistenzsystem ist nicht eingeschalten. Dadurch ist für das Saalpublikum nicht möglich zu wissen, wie viele Körbe erzielt wurden.

Danach wird das Assistenzsystem am Korb montiert und eingeschalten. Das Gerät ist eine Box so groß wie eine Hand. Zentrale Elemente sind ein Lasersensor und Vibrationssensor.

Der Goalfinder spielt im Sekundentakt einen ständigen Piepston. Der Ton soll helfen den Korb akustisch zu finden. Bei Erzielen eines Korbes ertönt der Win-Sound. Wird kein Korb erzielt ertönt der Loose-Sound.

Im Laufe des Projektes wurde die Ergänzung um einen leuchtenden LED-Streifen vorgenommen. Als Hilfestellung für sehbeeinträchtigte Spieler*innen. Zur Steuerung von Goalfinder wird eine, mit Screenreader kompatible App, verwendet. Zum Abschluss lädt das Schülerteam sehbeeinträchtigte und nicht sehbeeinträchtigte Personen zu einem Event und dem Test von Goalfinder an der HTL Leonding am 9.10. ein.

Special Bond – App zur Kommunikation

Das Special Bond Team der HTL-Rennweg hat die Teilnahme an der Preisverleihung kurzfristig abgesagt. An ihrer Stelle stellt Paul Panek von der TU Wien das Projekt vor.

Ein Kind, das sich nicht ausdrücken kann, besucht einen Förderkindergarten. Eine App namens Special Bond soll bei der Kommunikation zwischen Kindergartenpädagog*innen und Eltern unterstützen. Wenn es darum geht zu erfahren, was das Kind getrunken und gegessen hat oder wie es schlafen konnte. Durch den Austausch per App wird das Wohlbefinden des Kindes unterstützt. Die Idee wurde für ein konkretes Kind geboren, könnte jedoch auch für andere Kinder nützlich sein.

Interview mit Paul Panek und Katharina Werner von der TU Wien

Katharina Werner berichtet von der Entwicklung der Projekte über die letzten Monate, von der Einreichung eines kurzen Textes auf einer A4 Seite, über die Teilnahme am Inkubator WS an der TU Wien. Danach die einstündigen online Besprechungen der Projektideen unter Teilnahme von Expert*innen mit Behinderungen. Kurzum: „Es war spannend die Fortschritte zu sehen. Die Teams können sehr stolz darauf sein.“

„Technik für Menschen“ ist ein Motto der TU Wien. Paul Panek erläutert: „Wir wollen daran arbeiten Technik zu machen, die uns Menschen dient. Das bedeutet, dass wir spätere Nutzer und Nutzerinnen möglichst früh an Bord nehmen, dass sie mitgestalten können. Bei der Frage wie die Technik in die Lebenswirklichkeit hineinpassen soll.“ … „Ein großes Dankeschön von unserer Seite an die Personen mit Behinderungen, die als Experten, als Expertinnen mitgearbeitet haben und ihre Erfahrungen eingebracht haben.“

Paul Panek zum grundsätzlichen Umgang mit Technik: „Es ist wichtig, dass wir uns überlegen, wie wir die Technik eigentlich haben wollen. Dass wir reflektieren, was wir nutzen wollen und gestalten wollen, dass es uns entspricht. Dass wir unsere Gesellschaft so gestalten können, wie wir sie haben wollen. Und nicht wie es sich gerade technisch als möglich darstellt.“

Katharina Werner spricht ihrerseits an wie es nach dem Bau erster Prototypen weiter gehen kann: „Es gibt an der TU auch Anlaufstellen, die helfen daraus ein Produkt zu machen und auf den Markt zu bringen. „Besonders nennenswert ist das TU Wien eigene Innovation Incubation Center“. Sie organisieren Informations- und Netzwerk Events und stellen Kontakte zu Mentor*innen her. Als ein weiteres Beispiel der Unterstützung wird das letztjährige UNIKATE Gewinner Projekt INDEPENDO genannt. Es wurde mit Arbeitsplätzen and der TU unterstützt.

Es folgen die Urkundenüberreichung an die Teams und Gruppenfotos. Danach wechseln die Diskussionen an die Demotische, wo die Teams ihre Prototypen weiter vorstellen und Tests möglich sind.

Die UNIKATE Preisverleihung 2025 klingt aus bei Snacks und Getränken.

Wir danken dem ÖGB für die Zurverfügungstellung der Räumlichkeiten.

Impressionen

Die Veranstaltung wurde von der UNIQA Privatstiftung unterstützt, die den Wettbewerb finanziert. Eröffnet wurde der Abend von UNIQA-Sprecher Filip Kisiel und Rudolf Kravanja, Vizepräsident des Österreichischen Behindertenrates. Die TU Wien begleitet den Wettbewerb fachlich und macht deutlich, wie entscheidend die frühe Einbindung von Menschen mit Behinderungen ist, damit aus Prototypen marktreife Produkte entstehen können.